–ù–ï –•–‰–Δ–§ –½–ê–£–Δ–†–ê–®–ù–‰–€ –ë–†–ê–ö–û–€ 2 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2014 22:47

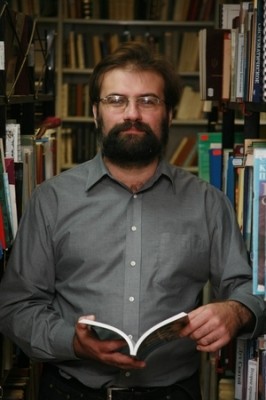

–Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η: –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β βÄî –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Ψ –Ε–Η―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β βÄî –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –±―Ä–Α–Κ. –Δ–Α–Κ –Μ–Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–±―΄–≤–Α―é―²―¹―è? –ö–Α–Κ–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ε–¥―É―² ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ? –ü―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ –≤–Α―à–Β–Φ―É –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –™―É–Φ–Β―Ä–Ψ–≤–Α, –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –Κ–Ϋ–Η–≥ –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η –±―Ä–Α–Κ–Β ¬Ϊ–û–Ϋ –Η –û–Ϋ–Α¬Μ, ¬Ϊ–€–Α–Μ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. βÄî –û―²–Β―Ü –ü–Α–≤–Β–Μ, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η, –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–≤ –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅―É –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, ―Ä–Β―à–Α―é―²―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ. –î–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ ―¹ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Η ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β? βÄî –ü–Ψ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–Φ –Η –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ –≤ –¥–≤―É―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö: –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―²–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ―é ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤–¥–Ψ–≤–Η―Ü–Β–Ι –Η–Μ–Η –≤–¥–Ψ–≤―Ü–Ψ–Φ, –Η –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―΄ βÄî ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–≤―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α, –Α –Ϋ–Α –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Β–Ω–Η―²–Η–Φ―¨―è (–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è), –Η –Β–Φ―É –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Β?―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ. –î–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η ―²–Α–Κ–Α―è –Β–Ω–Η―²–Η–Φ―¨―è –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Η ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Β–Μ―é–±–Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Η–Β, –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥. –Δ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Κ–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―Ä–Α–Κ―É ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, βÄî –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―ç―²–Ψ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β? –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Β, –Κ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Α–≤ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ. –£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Α―à –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―² –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ―² –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι. –£ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 70 –Μ–Β―² ―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―² –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―â–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Α¬Μ, ¬Ϊ―Ö–Ψ–Φ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Η–Κ―É―¹¬Μ –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι, –±–Β–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ–Η: –Μ―É―΅―à–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―Ü–Η–Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η–Μ–Η ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è: –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Κ―É–Ω–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α βÄî –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–±―â–Η–Ϋ–Α βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Α ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α. –£―΄―²―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Β―Ä–Α, –≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –Α–Ϋ―²–Η―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≥–Α–Ϋ–¥–Α, –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β –Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Β–Φ –ë–Ψ–Ε―¨–Η―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι?―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―² –Κ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è–Φ, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Η–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η. –ù–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α, –Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤. –· –±―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ, –Β―¹–Μ–Η –Β―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―É–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Μ―¹―è –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –Ϋ–Ψ–≤―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é, ―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ε–Β ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α. βÄî –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Β, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Φ? βÄî –ù–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―è –Ψ―²–≤–Β―΅―É ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: –Α –≤ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è ―ç―²–Α ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨? –ö–Α–Κ –Β–Β –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η―²―¨? –ù–Α ―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α? –ë–Β―Ä–Β―²―¹―è –Ψ–±―â–Β–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―²: ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Η ―². –¥. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α –Μ―é–¥–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è ―΅–Α―â–Β. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―² –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨–±–Β –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤―É –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: –Κ―²–Ψ?―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ ¬Ϊ–±–Β–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η¬Μ, –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α. –ß–Α―¹―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥–Α―é―²―¹―è –Η ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –±―Ä–Α–Κ–Η. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β, –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Ϋ―΄–Β, –Μ―é–¥–Η –≤ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Κ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ―΄–Β –Ψ―à–Η–±–Κ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –≤―¹―²―É–Ω–Α―é―² –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –≤ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α. –‰ –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ¬Ϊ–Ψ–±–Ε–Β–≥―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Β, –¥―É―é―² –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―ɬΜ. –û–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –Ψ–± –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Η ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –¥–≤–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²―É ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι (–≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Ω–Ψ ―²―΄―¹―è―΅–Β –Ω–Α―Ä), ―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤ –±―É–¥–Β―² ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨―¹―è. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ, –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Η–Ε–Β, ―΅–Β–Φ ―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Α–±–Ψ―Ä―²―΄, –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―². –ê –≤–Β–¥―¨ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Μ–Β–Ε–Η―² ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–±–Ψ―Ä―². –Ξ–Ψ―²―è ―²–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö –≤–Β–Κ–Α ―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Η –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―¹―Ä–Β–¥―É, –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±―Ä–Α–Κ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Φ–Ϋ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η ¬Ϊ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Φ–Η¬Μ, –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –±―Ä–Α–Κ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η―Ö ―¹–Β–Φ―¨―é –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Ι, –≤–Ζ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ, βÄî –Ϋ–Β–Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ. –·―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –‰ ―²–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Ψ―é–Ζ, –≤―΄―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―΄, –Ζ–Ϋ–Α―é―², –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β βÄî –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É. –£–Β–¥―¨ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ –Δ–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ψ –±―Ä–Α–Κ–Β: ¬Ϊ–¥–Α –±―É–¥―É―² –¥–≤–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―é –Ω–Μ–Ψ―²―¨―é¬Μ –Η ¬Ϊ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Μ, ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Α–Β―²¬Μ (–€―³. 19: 5, 6). –·―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–± –Η –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ. –ß―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β: ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α–Φ–Η, –¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η―²―¹―è, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι? –û―²–≤–Β―², –¥―É–Φ–Α―é, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Β–Ϋ. –£ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤. –Δ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. βÄî –£ ―΅–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―², –Ϋ–Α –≤–Α―à –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤? βÄî –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α: –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±–Β―¹―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―². –†–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Α―è ―²―Ä–Α–≤–Φ–Α, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ―É ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è ―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨: ―ç―²–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η–±–Ψ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –≤–Β–¥―¨ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ ―É ―²–Β–±―è –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α―² ―²–≤–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≤–Η–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ε–Η―²―¨ –±–Β–Ζ –Ψ―²―Ü–Α. –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Η –Ϋ–Α –Η―Ö –±―É–¥―É―â–Β–Φ: –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ε–Η–≤―É―â–Η―Ö –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β. –‰ –≤―¹–Β–Φ –Η–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Β―¹―²–Η –≥―Ä―É–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι: –≤―¹–Β –Ψ–±―â–Α―é―²―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –±―΄–≤―à–Η–Φ–Η –Φ―É–Ε―¨―è–Φ–Η-–Ε–Β–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―â–Α―é―²―¹―è –Η ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –£ ―΅–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨ –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è? –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ε–Η–≤―É―â–Η–Ι ―¹–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –Φ―É―΅–Α―é―² ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è. –‰ ―Ö–Ψ―²―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ϋ–Β―² –Κ –Ϋ–Β–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ, –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–≤―à–Α―è –Ε–Β–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ?―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –¦―é–¥–Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Φ–Η ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α–Φ–Η. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α―é―² ―¹ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι, –Η –Ω―Ä–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η –Ε–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ―É–Ε―¨―è–Φ–Η ―É –Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Α―è –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É. –ù–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–±–Β–Μ―¨¬Μ –≤ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥–Β ―¹–Ϋ―è–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ ¬Ϊ–‰–≥―Ä–Α –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é¬Μ –Ψ–± –Ψ―à–Η–±–Κ–Α―Ö –¥–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –£–Α―à –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É–≥–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Β. –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Κ-–Ω–Β–≤–Η―Ü―΄ –û–Μ―¨–≥–Η –ö–Ψ―Ä–Φ―É―Ö–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–· –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤―¹–Β –≤–Η–¥―΄ –±―Ä–Α–Κ–Α, –Η –Φ–Ϋ–Β –Β―¹―²―¨ ―¹ ―΅–Β–Φ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨. –‰ ―è ―¹–Κ–Α–Ε―É: –≤―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―²―¨ –≤ –±–Β―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β ―²―Ä―É–¥―è–≥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤―è―² –≤–Α―¹ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²―É. –£–Α―¹ –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β?―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―΄, –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹–Β –≤–Α―à–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Η –≤–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É―² –Φ–Β―à–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β¬Μ. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²? –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Μ―é–¥–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Β–Φ―¨―è. –ü–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–Φ –Φ―É–Ε –Η –Ε–Β–Ϋ–Α βÄî ―¹–Α–Φ―΄–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ. –û–Ϋ–Η βÄî –¥–≤–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É –¥–Α–Ε–Β –±–Μ–Η–Ε–Β, ―΅–Β–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –¥–Β―²–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η–Μ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η? –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –ö–Α–Κ –Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Φ―É–Ε―É –Η –Ε–Β–Ϋ–Β? –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Α–Φ –Η –≤―Ä–Α―΅―É–Β―² –Η―Ö. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ö―É–Ε–Β, ―΅–Β–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –±―Ä–Α–Κ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è –¥–Μ―è –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. βÄî –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ ―É–Ε–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ, –Α ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –≤―¹–Β –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ?–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ? βÄî –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Ι –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Η. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―² –Κ―²–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Ϋ: ―²–Β―â–Α, ―¹–≤–Β–Κ―Ä–Ψ–≤―¨, –Ε–Β–Ϋ–Α, –Φ―É–Ε. –Γ―²–Ψ–Η―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―¹―²–Η―¹―¨, ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α βÄî –Η –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―É–Ι–¥―É―². –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –≤―¹–Β ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –≤―¹–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Β–Ϋ–Ψ–Φ–Β–Ϋ: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Ε–Β–Ϋ―É, –¥–Α–Ε–Β –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε―É―é –Ϋ–Α –±―΄–≤―à―É―é. –≠―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Η―΅–Β–Φ―É –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β 15βÄ™25 –Μ–Β―², –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–¥―Ä―É–≥ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Κ―²–Ψ?―²–Ψ –Η–Ζ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ ―Ä–Β―à–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –±―Ä–Α–Κ ―¹–Β–±―è –Η―¹―΅–Β―Ä–Ω–Α–Μ. –‰–Μ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –≤–¥―Ä―É–≥ ―Ä–Β―à–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ ¬Ϊ–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Μ―é–±–Ψ–≤―¨¬Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α 20βÄ™30 –Μ–Β―². –£ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β ―Ä–Β―΅―¨ –Η–¥–Β―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ –Μ―é–±–≤–Η, –Α –Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η: ¬Ϊ―¹–Β–¥–Η–Ϋ–Α –≤ –±–Ψ―Ä–Ψ–¥―É βÄî –±–Β―¹ –≤ ―Ä–Β–±―Ä–Ψ¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Β, ―²―É―² –Ϋ–Η –Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –ù–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –Η ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ψ–±–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –‰ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α –Ϋ–Β―΅–Α―¹―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ ―É–¥–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―²―É, ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –Η –Η–Φ–Β–Μ –±―΄ ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α―è―²―¨―¹―è. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Β–Φ―É –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –Κ –≤–Β―Ä–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨, ―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Β–Φ―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Β–≥–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Η, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η―Ö –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨. –ë–Β–Ζ –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Μ–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –ë–Ψ–≥ –Β–Φ―É –≤–Β–Μ–Η―², ―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ ―à–Α–Ϋ―¹―΄ –±―΄―²―¨ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―΄ ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –ï―¹–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥, –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ–Η―Ö ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―à ―¹–Ψ―é–Ζ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –≤ ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ―è –≤–Η–Ϋ–Α, –Φ–Ψ–Ι –≥―Ä–Β―Ö? βÄî –ü–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ βÄî ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –±―΄–≤―à–Η–Φ–Η –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Ψ–≤. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨? βÄî –î–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –¥–Β―²―è―Ö –Η –Ψ–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ –Η―Ö –Ψ―² ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –≤ ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Α―Ö. –£ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ βÄî –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–≤―à–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Μ–Η―à–Α–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Α –Η–Φ–Β―²―¨ –Ψ–±–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –±―΄–≤―à–Η–Φ–Η –Φ―É–Ε―¨―è–Φ–Η –Η –Ε–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ζ–Α ―Ä–Α–Φ–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –Γ–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Φ–Ψ–≥ –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é –Η–Μ–Η –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –≤–Α–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Μ–Η―à–Α―²―¨ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η. –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –û–±―â–Α―²―¨―¹―è –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –™–Ϋ–Β–≤, ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –≤―Ä–Α–Ε–¥–Α –Β―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –Ϋ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Α―à–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –±―É–¥―¨―²–Β –≤ –Φ–Η―Ä–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η¬Μ (–†–Η–Φ.12:18), βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ. βÄî –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι? βÄî –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –±―Ä–Α―²―¨―è –Η ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è. –ö –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ―É–Ε―É, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –≤–Β–¥―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Α–Φ–Α –Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Α–Ω–Α, –Α –≤–Ψ―² ―¹–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –±―Ä–Α―²―¨―è –Η ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. βÄî –ß–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Ϋ―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –Μ–Η ―ç―²–Ψ? –‰ –Κ–Α–Κ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ―É –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –±―Ä–Α–Κ–Α–Φ? βÄî –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―è―² –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Ϋ―΅–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Μ, ―è –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–Μ–Η –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Α –Φ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Μ–Η―¹―¨. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Β―² –±―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―². –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –¥–Ψ 1917 –≥–Ψ–¥–Α –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Β―â–Β –Η ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η―é –Ζ–Α–≥―¹–Ψ–≤: –Ψ–Ϋ–Α –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Α –±―Ä–Α–Κ–Η –Η ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η―Ö, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥, –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ϋ―É―²―΄–Φ. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥ ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ï–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –ï–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –Α–¥―Ä–Β―¹―É: –ß–Η―¹―²―΄–Ι –Ω–Β―Ä., –¥. 5. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Α –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι –≤–Β–Ϋ―΅–Α―é―² –Ω–Ψ?―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ. –£ –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è―Ö –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ¬Ϊ–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö¬Μ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –≤–Β–Ϋ―Ü–Ψ–≤. –£ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Η–Ϋ–Β –≤–Β–Ϋ―Ü―΄ –Β―¹―²―¨. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ, ―²–Ψ –Η―Ö –≤–Β–Ϋ―΅–Α―é―² –Ω–Ψ ―΅–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö. –Δ―Ä–Β―²–Η–Ι –±―Ä–Α–Κ –¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―²―¹―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é –Κ–Α–Κ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –±―Ä–Α–Κ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―²―¹―è (50?–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ ―¹–≤―². –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Δ–Ψ–Φ–Ψ―¹ –Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ). –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –±―Ä–Α–Κ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Β–Φ –Μ―é–¥―è–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ¬Ϊ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α–Φ–Η¬Μ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Μ–Η―¹―¨, –Α –≤–¥–Ψ–≤―Ü–Α–Φ, –≤–¥–Ψ–≤–Η―Ü–Α–Φ –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–≤―à–Η–Φ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –Η–Ζ?–Ζ–Α –Ω―Ä–Β–Μ―é–±–Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Η―è. –£ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ?–Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –ù–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –±―Ä–Α–Κ –±―É–¥–Β―² ―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Φ, –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω–Μ–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β―². –Θ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ–Ψ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö, –≤―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–Μ–Ψ ―¹ –Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –ë–Ψ–≥―É. –‰ ―ç―²–Ψ –Η–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α ―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹―è―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―É –ë–Ψ–≥–Α, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Η–Φ. –ù–Ψ –Η –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β ―É–Ι–¥–Β―², –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. –‰ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Η –±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é, ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö. –Γ–Β–≤–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –û–Κ―¹–Α–Ϋ–Α –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ: ⳕ2 (58) 2014 –≥.

|

–Γ―΅–Α―¹―²―¨–Β –±―΄―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 2015 22:21

–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, –≤―¹―²―É–Ω–Α―è –≤ –±―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Α–¥–Β–Β―²―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η―²―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Ζ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Φ–Η, –Α–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι, –±–Β–Ζ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ ¬Ϊ–Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ –±―΄―²¬Μ? –ù–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α¬Ϊ–£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ü–Α–≤–Β–Μ –™―É–Φ–Β―Ä–Ψ–≤. –†–Β―à–Α–Β–Φ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –¥–Ψ –½–ê–™–Γ–ΑβÄ™ –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ –±―É–¥–Β―² ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ, –Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι βÄ™ –Ϋ–Β―²? –ö–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η?

βÄ™ –ö–Α–Κ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε―É –±–Β―¹–Β–¥―É ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α–Φ–Η. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―É–≥–Α–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–¥, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ, –Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –Η –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α. –≠―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―²–Ψ–Φ―É, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –±―Ä–Α–Κ –Ϋ–Β―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―ç―²–Η –¥–≤–Ψ–Β –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Μ–Η―¹―¨. –£―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±―É–¥―É―â–Η–Φ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Β―¹–Μ–Η ―²–Β–±―è ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –≤ –Ϋ–Β–Φ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Κ―É―Ä–Η―², βÄ™ –Μ―É―΅―à–Β ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –¥–Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η ―É–Ε–Β –Ε–Η–≤―É―² ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι, –Β―¹―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –±―É–¥―É―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Α –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Α―²―¨―¹―è. –î–Μ―è ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―²–Ϋ–Ψ-–±―É–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥¬Μ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±―É–¥―É―â–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –≤–Β–¥–Β―² ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ-―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η, –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –Η –Β–≥–Ψ –¥–Α–Φ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ, –Ϋ–Β –≤―΄–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –¦―é–¥–Η ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β ―É –Ϋ–Η―Ö ―É–Ε–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η–Φ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―è―² –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―¹―²–Ψ–Η―² –Μ–Η –Η–Φ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –±―Ä–Α–Κ. –Γ―΅–Η―²–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β –≤–¥―Ä―É–≥ –≤–Ψ–Μ―à–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è, βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η―è. –ï―¹–Μ–Η –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è, ―²–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Κ ―Ö―É–¥―à–Β–Φ―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –±―Ä–Α–Κ –Μ―é–¥―è–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–¥–Α–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±―è ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É ―¹–≤–Ψ–Β –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ. –Δ–Β―Ä–Ω–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Α ―²–Ψ–Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è. –Θ―΅–Η―²―¨―¹―è ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨, ―¹–Φ–Η―Ä―è―²―¨―¹―è, –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―â–Η–Φ―¹―è –Η–¥―²–Η –Κ –≤–Β–Ϋ―Ü―É –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –±―Ä–Α–Κ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±―É–¥―É―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Β, –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄―²―¨ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η ―É –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Α ―¹ –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Ψ–Ι –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ψ–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–Ι, ―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–Κ–Α–Ε―É―²―¹―è –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Κ –Μ–Η―Ü―É 24 ―΅–Α―¹–Α –≤ ―¹―É―²–Κ–Η.  –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―É –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Β―à–Α―é―² –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –±―Ä–Α–Κ –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Ω–Ψ-―ç―²–Ψ–Φ―É –Μ―É―΅―à–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, –Μ–Β―² –¥–Ψ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Μ–Α―¹―²–Η―΅–Β–Ϋ, –Β–Φ―É –Μ–Β–≥―΅–Β –Η–Ζ–±–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ψ―² ―ç–≥–Ψ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Β–Κ. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –≤–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―É –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Β―à–Α―é―² –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –±―Ä–Α–Κ –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Ω–Ψ-―ç―²–Ψ–Φ―É –Μ―É―΅―à–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, –Μ–Β―² –¥–Ψ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Μ–Α―¹―²–Η―΅–Β–Ϋ, –Β–Φ―É –Μ–Β–≥―΅–Β –Η–Ζ–±–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ψ―² ―ç–≥–Ψ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Β–Κ.

–£ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É, ―É –Ϋ–Η―Ö –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β –Β―¹―²―¨ –≤―¹–Β ―à–Α–Ϋ―¹―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é –Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨―é –Ϋ–Β―². –Γ–Β–Φ―¨―è βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –¥–Α–Β―² –≤―¹–Β–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, –Ϋ–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Φ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―²―¹―è, –Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―². –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –Η ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Α―Ä–Α, –≥–¥–Β –Η –Ψ–Ϋ, –Η –Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö, –Ψ–±–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α –¥–Β–≤―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―É –Ϋ–Η―Ö –Β―¹―²―¨ –≤―¹–Β ―à–Α–Ϋ―¹―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –Κ―Ä–Β–Ω–Κ―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é, –Α –≥–Μ―è–¥–Η―à―¨ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ ―Ä–Α–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―΅–Α―¹―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é―² ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –¥–Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄, βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –≤–Β―Ä―΄. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι, –Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β―², ―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Β–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Κ –ë–Ψ–≥―É, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Η–¥―²–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥ –≤–Β–Ϋ–Β―Ü. –€–Α–Μ–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ βÄ™ –·–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ψ–±―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è? βÄ™ –·–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Μ–Η –Ψ–±―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è?

βÄ™ –Γ―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² 72-–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –®–Β―¹―²–Ψ–≥–Ψ –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≥–Μ–Α―¹–Η―²: ¬Ϊ–ù–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Φ―É–Ε―É –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ―é –Β―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ―é –±―Ä–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Μ―è―²–Η―¹―è, –Ϋ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Β ―¹ –Φ―É–Ε–Β–Φ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Ψ–≤–Α―²–Η―¹―è¬Μ. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ϋ–Η, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ –Α―²–Β–Η―¹―²–Ψ–≤ –Φ―΄ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η –Κ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α–Φ. –£ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ–¥―Ä–Β–≤–Μ–Β. –Ξ–Ψ―²―è –Ω―Ä–Η –ü–Β―²―Ä–Β I, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ, ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –±―Ä–Α–Κ–Η ―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η–Ι –Ω―Ä–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Β―²–Η –Ψ―² ―ç―²–Η―Ö –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Β.

–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –≤–Β―Ä―΄ ―É ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ ―²–Α–Κ –≤–Α–Ε–Β–Ϋ? –î–Μ―è –≤–Β―Ä―É―é―â–Β–≥–Ψ –≤―¹–Β –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ: –Φ–Ψ―è –≤–Β―Ä–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Β–Ι –¥―É―à–Η. –· ―¹―²―Ä–Ψ―é ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Φ–Ψ–Β–Ι –≤–Β―Ä–Ψ–Ι. –ï―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥ –Η–Μ–Η –Φ–Ψ―è ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄ –Κ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β–Φ, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α–Ϋ–Β–Φ –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ―΄–Φ –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β? –Γ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –≤–Β―Ä–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Φ―É―é ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β―²–Β–Ι. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Φ―É–Ε ―¹―΅–Η―²–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Α―²―¨, –Α –Ε–Β–Ϋ–Α βÄ™ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨ –≤ –±–Ψ―É–Μ–Η–Ϋ–≥-–Κ–Μ―É–± –Η–Μ–Η –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ, βÄ™ –≤–Ψ―² –Η –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Α. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―² –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η ―¹ –Ψ–±―â–Η–Φ –¥–Ψ―¹―É–≥–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ ―²–Β –¥–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β, ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –¥–Ϋ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β, ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η ―Ö–Ψ―²―è―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –‰ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Α –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―² (―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ―É–Ε), –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β, –Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Φ–Α ―¹ –Φ―É–Ε–Β–Φ, βÄ™ –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Β―¹–Μ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, ―²–Ψ ―è –±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α –Β–Β –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―² ―Ö–Ψ―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Μ―è―²―¨―¹―è. –î―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Η–Ζ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –≤–Β―Ä–Β, ―É–Ε–Β –±―É–¥―É―΅–Η –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Α–Κ ―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ: ¬Ϊ–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Ε–Β–Ϋ–Α, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β―à―¨ –Μ–Η –Φ―É–Ε–Α? –‰–Μ–Η ―²―΄, –Φ―É–Ε, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β―à―¨ –Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―΄?¬Μ (1 –ö–Ψ―Ä. 7:16) –Γ―²–Ψ–Η―² –Μ–Η –≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≤–Β―Ä―É―é―â–Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Η –Κ–Α–Κ? –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ –Κ –Φ―É–Ε―É ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Ψ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η. –¦―É―΅―à–Β –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Η –Β―¹―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ω–Μ–Ψ–¥―΄. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Α–Φ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Β–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β, ―΅–Β–Φ –Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η. ¬Ϊ–•–Β–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ―É–Ι―²–Β―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ―É–Ε―¨―è–Φ, βÄ™ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Β―²―Ä, βÄ™ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä―è―é―²―¹―è ―¹–Μ–Ψ–≤―É, –Ε–Η―²–Η–Β–Φ –Ε–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Β–Ζ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β–Φ―΄ –±―΄–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–≤–Η–¥―è―² –≤–Α―à–Β ―΅–Η―¹―²–Ψ–Β, –±–Ψ–≥–Ψ–±–Ψ―è–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Η―²–Η–Β¬Μ (1 –ü–Β―²―Ä. 3, 1βÄ™2). –ù–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –≤ –Φ―É–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―΅–Α―¹―¨–Β. –€–Ψ–≥―É –≤ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β –¥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –Θ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Φ―É–Ε –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Α–Ϋ―². –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥, –Η –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Β–Ι: ¬Ϊ–· ―Ö–Ψ―΅―É ―¹―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ¬Μ. –•–Β–Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―É–Ε–Α –Ϋ–Η –Ψ ―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Ι: ¬Ϊ–· –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―à―¨―¹―è –Η–Ζ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―²―΄ –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –≤―¹―è ―¹–≤–Β―²–Η―à―¨―¹―è, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ ―É –≤–Α―¹ –Β―¹―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α―Ö¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ, –Α –Φ―É–Ε –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β―², –Β–Ι –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Φ―É–Ε –±―΄–Μ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ζ–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹ –Β–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Η―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Ω–Μ–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤–Β―Ä―΄. –û–±―â–Α―è –≤–Β―Ä–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α–Φ –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –£–Β―Ä―É―é―â–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –î–Μ―è –≤–Β―Ä―É―é―â–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –±–Β–¥–Α, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β―²―¹―è, –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Μ―É―΅―à–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β. –ë―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β (–±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Β―²–Β–Ι, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö, ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹―΄ –Η ―². –¥.) –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Β–Φ―¨―é βÄ™ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η ―É―΅–Α―²―¹―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Μ―é–±–Η―²―¨, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±―è –≤–Β―¹―²–Η. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨―¹―è, ―²–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ―É. –Δ―Ä–Η –Κ–Η―²–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è βÄ™ –Γ–Β–Φ―¨―é ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –€–Α–Μ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–Ι –±―΄―²―¨ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ψ? βÄ™ –Γ–Β–Φ―¨―é ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –€–Α–Μ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–Ι –±―΄―²―¨ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ψ?

βÄ™ –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–Δ―Ä–Η –Κ–Η―²–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è¬Μ, ―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ψ ―²―Ä–Β―Ö –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Η―Ö ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―ç―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É, –≤–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―Ü–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ζ–Α–¥–Α―΅ ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Α―è –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―è. –‰–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―è –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β βÄ™ –≤–Β―â―¨ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―Ö–Ψ―²―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –≤–≤–Η–¥―É –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –±―΄ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ω–Ψ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Η. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―¹―É–±–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η―è –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η: –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ –Β–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, ―²―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η―à―¨―¹―è. –‰ –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η ―²–Ψ –Ε–Β: –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―è –Η ―¹―É–±–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η―è. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ ―¹–Μ―É―à–Α–Β―²―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι βÄ™ –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α, –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω βÄ™ –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α. –ë–Β–Ζ –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η―è –Β–Φ―É –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ê ―¹–Β–Φ―¨―è βÄ™ –€–Α–Μ–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨.

–ü―É―¹―²―¨ ―²―΄ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ, –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ, –Ϋ–Ψ ―²―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ βÄ™ ―²–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―΄―à–Β ―²–Β–±―è –Ω–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –™–Μ–Α–≤–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Β–±―è –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ. –≠―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –±―΄―²―¨ ―²–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β ―²―΄ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Β–≥–Ψ –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β―à―¨ ―¹–Β–±–Β ―¹–Α–Φ–Α. –ù–Ψ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä, ―É–Ε–Β –±―É–¥―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Α, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Α–Κ –Κ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―É–≤–Α–Ε–Α―²―¨ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–¥–Α–Β―². –£ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η―² ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Φ―É–Ε―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β βÄ™ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β. –£ ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤―¹–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –Γ–Β–Φ―¨―é –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨ ―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, –≥–¥–Β –Φ―É–Ε βÄ™ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, –Ε–Β–Ϋ–Α βÄ™ –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ, –Α –¥–Β―²–Η βÄ™ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Φ―¨–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Β–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –Β–Β ―΅–Α–¥. –Γ–Α–Φ―΄–Β –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–ΒβÄ™ –·–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Μ–Η –¥–Β―²–Η –Ζ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Μ–Η–±–Ψ –Ε–Β –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η? βÄ™ –î–Β―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Μ–Ψ―²–Η―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Β–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –£–Β–¥―¨ ―¹–Β–Φ―¨―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―Ä–Α–¥–Η ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β―²–Β–Ι. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –¥–Β―²―è–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Η―Ö ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―¹―É–≥–Α –Η–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω―΄―²–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α. –€―΄ –Ε–Β –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ―¹―è –Κ –¥–Β―²―è–Φ –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Κ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–±–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Α–Φ, –Α –Κ–Α–Κ –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α–Φ, ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―è: ―è –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β, –Ω―É―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―² –Φ–Ψ–Η –¥–Β―²–Η. –ê –≤–Β–¥―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι βÄ™ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –¥–Β―²–Β–Ι –Κ –ë–Ψ–≥―É, –Α –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Α–Φ–±–Η―Ü–Η–Η. –‰ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Β―²―è–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α –Η –Ϋ–Β ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―΄―²–Α–Β–Φ―¹―è –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –Φ―΄. –î–Α, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Β―²–Ψ–Κ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²―΄ –Η ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤ –Ϋ–Η―Ö –ë–Ψ–≥. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –≤ –≤–Β―Ä–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β―²–Β–Ι –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö –Β―â–Β –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄. –ù–Ψ –¥–Β―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹―²–Α―²―¨ –Η –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Β―²–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Α–Κ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α ―É –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≤ ¬Ϊ–ö―Ä–Β–Ι―Ü–Β―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ϋ–Α―²–Β¬Μ. –Δ–Α–Φ –Φ―É–Ε ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α, –Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ–Η―Ä―É―é―² –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Η―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Ψ―¹–Α–¥–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―é―² –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –≥―É–±―è―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―²–Α―é―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ë―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Β–Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ê –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α-―²–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Β, –Α –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β. –ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Β―²–Η –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –≤ –Μ―é–±–≤–Η –Η –≤–Β―Ä–Β. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ. –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―²―É –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É ―¹–Μ―É―à–Α–Β―², –Ϋ–Β ―²–Β ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―², –Ϋ–Α–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨, –≤–Ψ–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ψ–±―â–Η–Β –¥–Β–Μ–Α. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –¥–Β―²–Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –Η–Ζ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –Η―â―É―² –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―², ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄. –•–Η–≤–Β–Φ –¥–Μ―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–ΗβÄ™ –‰ –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―â–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥―É―² ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α–Φ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–Κ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.

βÄ™ –ö–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Φ―¨―é –≤―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –Μ―é–±–≤–Η, –Α –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―è―¹–Ϋ―è―²―¨, –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤, –Κ―²–Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―², –Κ―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Μ―É―΅―à–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –≤–Α―à–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Η―Ö –Η –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Ψ―² –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Η–¥, ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è–Ζ–Ϋ–Η. –£–Β–¥―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Μ–Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²―΄ –Η ―¹―¹–Ψ―Ä―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ι―²–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Α–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β. –£–Β–¥―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―é, –Μ―é–¥–Η ―Ö–Ψ―²―è―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Η―Ö –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–¥–Α. –•–Β–Ϋ–Η―²―¨–±–Α βÄ™ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α!–Γ–Β–Φ―¨―è βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Β–±–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –Ζ–Α–Φ―É–Ε –¥–Μ―è –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η βÄ™ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―²―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―² –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ. –€–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Φ―¨–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Β, –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –ê ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ ―à―²―É–Κ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è, –Η –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ϋ–Β―¹―²–Η –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η: ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö, –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Ψ–≤, ―É–Μ―΄–±–Ψ–Κ, –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―éβÄΠ–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η –Μ–Ψ–Φ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Β –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è. –¦―é–¥–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―² –¥―Ä―É–≥ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β–Μ–Α. –‰ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ε–Η–Μ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η, –¥–Β―²–Β–Ι, –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α. –£ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―É―â–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –î–Α–Ε–Β –Β―â–Β –≤ ¬Ϊ–î–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β¬Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥―É –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –ë–Β–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –±–Μ–Α–≥–Η–Β ―²–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―É―² ―²–Β–±–Β –Η ―²–≤–Ψ–Η–Φ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Κ―É–Ω–Η―²―¨ –Ω―É―²–Β–≤–Κ―É –Ϋ–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö –±–Β–Ζ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, –Α –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Β–Ι –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β–Φ. –ù–Ψ ―²―΄ ―É–Ε–Β –≤―¹–Β –Ζ–Α –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Β―à–Η–Μ, –Η –≤―΄―à–Μ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―é―Ä–Ω―Ä–Η–Ζ–Α –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε―¨―è ―É―¹–Μ―É–≥–Α. –Γ–Β–Φ―¨―è βÄ™ ―ç―²–Ψ –€–Ϊ. –ù–Β ―è, ―²―΄, –¥–Β―²–Η. –ê –≤―¹–Β –€―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨, ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ βÄ™ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Η―¹―¹. –Δ–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Φ―¨―è βÄ™ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Β ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―²―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–≤―΄―Ä―É―΅–Κ―É. –£–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β βÄ™ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ–Η―²–Β―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–ΑβÄΠ¬Μ (–‰–Α–Κ. 5:16) βÄ™ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –‰–Α–Κ–Ψ–≤. –‰–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ―É–Ε–Β–Ι –Η –Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Β―²! –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η–¥–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –£ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Η –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Β―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η. –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―²―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―ç―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Η ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²―¨ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Β. –ù–Β –Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É. –Θ–Φ–Β―²―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β, ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Α―à―É ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É, –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹ ―¹–Β–±―è. –ü–Ψ–≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Ξ–Ψ―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―à–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ, ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹, –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ? –ë―É–¥–Β–Φ ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η–¥–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –£ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Η –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Β―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η. –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―²―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―ç―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Η ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²―¨ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Β. –ù–Β –Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É. –Θ–Φ–Β―²―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β, ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Α―à―É ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É, –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹ ―¹–Β–±―è. –ü–Ψ–≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Ξ–Ψ―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―à–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ, ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹, –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ? –ë―É–¥–Β–Φ ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è.

–Γ–Β–Φ―¨―è βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –¥–Α–Β―²―¹―è –¥–Α―Ä–Ψ–Φ. –ù–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è βÄ™ –≤–Φ–Β―¹―²–Β.

–Γ–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–Φ –™―É–Φ–Β―Ä–Ψ–≤―΄–Φ

–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –û–Κ―¹–Α–Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ ¬Ϊ–£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥¬Μ ⳕ1 (63) 2015 –≥.

|

–û –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η2 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 2013 21:31

–Θ–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ü―Ä–Ψ―â–Α―²―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –ë–Ψ–Ε–Η–Β, –≤–Β–¥―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Ι –Α–Κ―² –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è, –û–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–≤―à–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Η –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹–Ω―è―² –Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β―¹―²–Β. –‰ –Φ―΄, –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―É –ù–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―é. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Α–Φ: ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Κ–Α–Κ –Η –ë–Ψ–≥ –≤–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ –Ϋ–Α―¹¬Μ (–ï―³. 4: 31). –û–±–Η–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Α―ë―² –Ϋ–Α–Φ –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Α–¥―É –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α–Φ–Η –Η –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ: ¬Ϊ–‰–±–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –≤―΄ –±―É–¥–Β―²–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö, ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―² –Η –≤–Α–Φ –û―²–Β―Ü –≤–Α―à –ù–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄–Ι; –Α –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö, ―²–Ψ –Η –û―²–Β―Ü –≤–Α―à –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―² –≤–Α–Φ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Α―à–Η―Ö¬Μ (–€―³. 6: 14-16). –Γ–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β, –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è. –£–Β–¥―¨ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η, –¥–Β―²–Η, ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η βÄ™ ―¹–Α–Φ―΄–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É –Μ―é–¥–Η, –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–±―â–Α―é―²―¹―è, –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―² –Η ―ç―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –‰ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨ –Ψ–±–Η–¥―΄, –±―΄―²―¨ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Α–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≤―΄–Κ –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. ¬Ϊ–Γ―²―è–Ε–Η –¥―É―Ö –Φ–Η―Ä–Β–Ϋ –Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―²–Β–±―è ―¹–Ω–Α―¹―É―²―¹―è ―²―΄―¹―è―΅–Η¬Μ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α―à –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ –Γ–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ ―ç―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Κ–Α–Ε―É―²―¹―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ―΄–Φ –Η–¥–Β–Α–Μ–Ψ–Φ. –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Β―¹–Μ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ–Α―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Α–Ε–¥―É―é―² –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Η ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α―΅–Ϋ―ë―² –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è –Η–Ϋ–Α―΅–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –≤ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹―²―è–Ε–Α–Β―² –¥―É―Ö –Φ–Η―Ä–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α –Ζ–Μ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è, –±―É–¥–Β―² –≤―¹–Β―Ö –Μ―é–±–Η―²―¨, ―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –≤ –Μ―É―΅―à―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –‰ –Μ―é–¥–Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±―É–¥―É―² ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨―¹―è, –≤–Η–¥―è –Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –†–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―΄ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è. –û–¥–Η–Ϋ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É –Μ–Β–≥―΅–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨, ―΅–Β–Φ –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ü―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―² –≤–Α―¹ –Ψ―² –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α, –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Η –Η –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι ―Ä―É–≥–Α–Ϋ–Η¬Μ. –‰ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ―É ―²–Α–Κ. –û–±–Η–¥–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Α―è, ―É–±–Η–≤–Α–Β―² –≤ –Ϋ–Α―¹ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É. –ù–Β–Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―è–Β―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Β–¥ –Η ―É―Ä–Ψ–Ϋ, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Η–Φ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―² –Ψ―² –Ζ–Μ–Ψ–±―΄, –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Η ―É–Ϋ―΄–Ϋ–Η―è. –û–±–Η–¥–Α –Φ–Β―à–Α–Β―² –Β–Φ―É –Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―²–Β–Φ –¥–Α―Ä–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β―² –ë–Ψ–≥. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–±–Η–¥–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ε–Η–≤―à–Α―è ―Ä–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Α―ë―² –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β, –Ϋ–Ψ–Β―², –±–Ψ–Μ–Η―² –Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―è–Β―² –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―â–Β–Φ―É―¹―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―¨. –‰ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, ―É–Φ–Β―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι βÄ™ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£–Β–¥―¨ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Β–Φ –Φ–Η―Ä –≤ –¥―É―à–Β –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―¹―è –≤ –Φ–Η―Ä–Β ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Α―è –Ϋ–Α―¹ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –≤ –Μ―É―΅―à―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –ù–Ψ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Η―Ä, –Η –Ψ–±–Η–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥―É―à–Β? –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Α, –Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―¨. –≠―²–Ψ―² ―¹–Ψ–≤–Β―² –¥–Α―ë―² –Ϋ–Α–Φ –Γ–Α–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨: ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ–Η―²–Β―¹―¨ –Ζ–Α –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―â–Η―Ö –≤–Α―¹ –Η –≥–Ψ–Ϋ―è―â–Η―Ö –≤–Α―¹βÄΠ¬Μ (–€―³. 5: 44). –‰ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―É―é –Η―¹―²–Η–Ϋ―É ―ç―²–Η―Ö –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ ―è –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Β. –Γ–Α–Φ―΄–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –€–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ –Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –≤―Ä–Α–Ε–¥―É―é―â–Η―Ö –Η ¬Ϊ–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥―è―â–Η―Ö –Η –Ψ–±–Η–¥―è―â–Η―Ö –Ϋ–Α―¹¬Μ –Β―¹―²―¨ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ψ–±–Η–¥–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è ―¹ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –≤―΄ –≤―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―É―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è: –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―¹–Μ―É―Ö, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä―É–≥–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Η―Ö. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β–Φ –Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ–Η, –Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α―Ö ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Φ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Β –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―Ö―É–Ε–Β. –½–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β, –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –≥–Ϋ–Β–≤―É, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ζ–Α–±―΄―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –Ψ–±–Η–¥―΄, ―¹–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Α–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α–Β–Φ¬Μ ―¹–Β–±―è –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β―Ä–Β–¥–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―É―é ―Ä–Α–Ϋ―É, –Ϋ–Β –¥–Α―ë–Φ –Β–Ι –Ζ–Α–Ε–Η―²―¨. –ï―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η, –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è―²–Ψ–Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Ψ–Ι: ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö, –Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹ ―²–Β–Φ–Η –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―². –£–Β–¥―¨ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ ―¹ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι –¥―É―à–Ψ–Ι –Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ –¥–Ψ–±―Ä―É, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―¹ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄, ―ç―²–Ψ –≤―¹―ë –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ –Β–≥–Ψ –¥―É―à―É, –Α –Ϋ–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η –Η –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –™―Ä–Β―Ö –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―΅–Α―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –¥―É―à―É –Ψ―² –¥―¨―è–≤–Ψ–Μ–Α, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –≤–Ω―É―¹–Κ–Α–Β–Φ –≥―Ä–Β―Ö –≤ –Ϋ–Α―à―É –¥―É―à―É, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η. –‰ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Α―é―â–Η–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Α –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―è. –ê ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η –Φ–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Η―è. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Φ–Ψ–Μ–Η–Φ―¹―è –Ζ–Α –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α―¹, ―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β–Φ –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ, –≤–Η–¥–Η–Φ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Μ–Α, –Α –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―é―â–Η―Ö –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤. –€–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–¥―É―à–Η―è, –Α –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Η―Ö βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²―¨ –¥―É―à–Η. –î–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Η–¥–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –£ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –±–Ψ–Μ―¨. –ë―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –Η―Ö, –Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α–Φ–Η, ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ψ–±–Η–¥–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―² –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―è ―¹–Α–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–¥–Β–Α–Μ, –Α –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Ε–Η–≤―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α–Φ–Η. –ö–Ψ–Μ―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Β –Η –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –±―É–¥–Β―² –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Φ―΄ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –Η –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Β. –ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―¹―¹–Ψ―Ä–Α, ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≤–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Α ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –£–Β–¥―¨ –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ, ―²–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤―¹―ë ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Η–Ϋ―Ü–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α. –û–±–Η–¥–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥―É―à–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ϋ–Η, –Φ―΄ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ―é–±–Η–Φ ―¹–Β–±―è –Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Η–Φ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –≤–Η–Ϋ―É –Η –≤–Ζ―è―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Η –¥–Ψ–Μ―é –≤–Η–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Β, –Ϋ–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –û–±–Η–Ε–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ, –Φ―΄ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―ë–Φ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –€―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±–Η–¥―É, –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―ç―²–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Η –Ζ–Α―¹―²–Η–Μ–Α―é―² –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η –≤―¹―ë ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ, –Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β, ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η. ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Β–Φ, –Ϋ–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Φ, –Α –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η –Ω–Μ–Α―΅–Β–Φ¬Μ. –ù–Β ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ –Κ–Α–Κ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η, –Ω–Ψ―¹―¹–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Η ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Β―Ä―è―é―² –Η –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ε–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –±–Β–Ζ –¥―Ä―É–≥–Α. –£―¹–Β –Φ―΄ –Μ―é–¥–Η –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Β –Η –Ϋ–Α–Φ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―à–Α–≥, –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―ë–Φ ―¹–≤–Ψ―é –≤–Η–Ϋ―É. –€―΄ –Ψ–Ω–Α―¹–Α–Β–Φ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ι–Φ―É―², –±–Ψ–Η–Φ―¹―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η. –ë–Ψ―è―²―¨―¹―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Α―à –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―² ―²–Ψ–Ε–Β –Φ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ε–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤ –Ϋ–Α―à―É –¥–Ψ–±―Ä―É―é –≤–Ψ–Μ―é, –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Β–±―è –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ ―²–Ψ―² ―¹ –Κ–Β–Φ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä―è–Β―²―¹―è, –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Η―Ä–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ–±–Η–¥―É –Η –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ϋ―é. –ù–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –≤–Α―à–Α –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Α –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Α –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Ι―²–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è –Β―â―ë –Η –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―É –Ψ –Φ–Η―Ä–Β.

|

–ù–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ–Η –±―Ä–Α–Κ–Α5 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 2014 15:57